1. 国際私法の必要性 以下の事例の違いについて考えなさい。

①(a) および ②(b) の事例は、いずれも複数の国と関連する事件であり、このような事件を渉外事件と呼ぶ。渉外事件は、以下の場合に生じる。

このような渉外的法律問題を裁判で解決するには、まず、 ① どの国の裁判所が管轄権を有するか(国際民事訴訟法の問題) ② 同事件に適用される法律はどの国の法律か(国際私法の問題) を決定しなければならない。「国際私法」の授業は、主として、②の問題を対象とするため、以下ではこの問題に限定して説明する。他方、①の問題は「(国際)民事訴訟法」の対象である。 かつては、国内事件であると、渉外事件であるとを問わず、一律的に国内法(法廷地法)を適用すべきとする見解が主張されていた(法廷地法主義)[1]。また、ある国で発生した事件には、常にその国の法律が適用されるという見解(属地法主義)や、ある国の国民には常に(同人が外国に滞在する場合であれ)、本国または 常居所地 の法律を適用すればよいという見解(属人法主義〔参照〕)も主張されていたが、今日、このような理論を採用する国はほぼ存在しない。なぜなら、このような考えに従うならば、事件の性質に即さない不当な結果が生じたり、当事者が全く予測しえなかった法律効果が発生することもあるからである。例えば、外国人の身分に関する法律関係に日本法を適用するとすれば、当該外国人の本国の風俗、習慣ないし倫理観に反する事態が生じるおそれがある。また、外国人が本国で、本国法に従って締結した契約について、日本法が適用されるとすれば、外国人の予想しえなかった不当な結果が生じることがある。そのため、ほとんどの国は、問題となる渉外事件を規律するのに最も適切な国(ないし地域)の法令(実質法)を(独自に)定めているが(渉外事件は最も密接に関係する地の法令を適用して解決すべきということが国際私法上の最も重要な原則の一つである)、その際、国内法を外国法よりも優先させてはならず、両者を平等に扱うことが大原則となっている(内外法の平等の原則)。

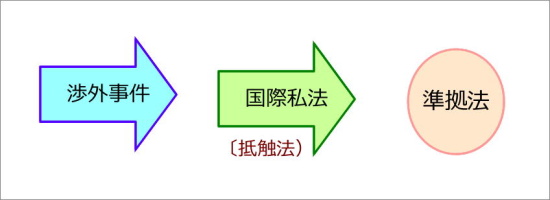

2. 国際私法とは 私法上の渉外的法律関係にどの国(ないし地域)の法が適用されるかどうかは国際私法に従い決定される。つまり、国際私法(狭義の国際私法)とは、渉外事件を規律する法 [2] を指定する法規範であるが、複数の法の抵触を解決する法規範という意味で、抵触法(Conflict of Laws) [3] とも呼ばれる。なお、「複数の法の抵触」とは我が国の民法や会社法などの抵触を指すのではなく、我が国の民法とドイツの民法(BGB)などの抵触を指す。 各国は、独自の国際私法を制定しているが(こちらを参照)、我が国では、一般法として、「法の適用に関する通則法」、また、特別法として、「遺言の方式の準拠法に関する法律」や「扶養義務の準拠法に関する法律」などがが施行されている。

各国が制定した国際私法は「国際法」ではなく、国内法である(国が制定した法令であるためである)。また、国際私法は強行法規であるため、当事者が適用を欲すると否とにかかわらず適用される(こちらを参照)。その意味で、当事者自治の原則が適用される私法とは異なる。 なお、条約を締結し、各国の私法や民事手続法を統一する動きがあるが、そのようにして統一された法を国際統一法(または単に、統一法) [4] と呼ばれる。国内私法の統一を目的として制定された条約の例として、国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン条約)を挙げることができるが、同条約は約80の国によって締結されている。これに対し、各国の風俗や慣習が強く反映されている私法分野、特に、家族法の分野において、法の統一作業は進展していない。加盟国間の緊密な統合という目的の下、多くの加盟国法を統一・調整しているEUにおいても同様であり、家族法の統一・調整作業は進んでいない(家族法を制定する権限がEUに与えられたのも近時のことである)。

3. 準拠法 ところで、国際私法に従い、渉外事件を規律すべきものとして指定された法を準拠法と言う。

準拠法には法律関係について定める実体法(例えば民法や会社法)と、その実現に必要な手続について定める手続法(例えば民事訴訟法や民事執行法)が含まれるが、両者を併せて実質法と呼ぶ。実質法と実体法の違いに注意を要する。なお、「手続は法廷地法による」という原則(不文の国際私法)が確立している。そのため、日本で裁判が行われるのであれば、日本の手続法(民事訴訟法や家事事件手続法など)が適用される(詳しくは こちら)。これに対し、実体法は日本法(法廷地法)であるとは限らない。

3.2.外国法との関係 なお、国際私法の講義では、準拠法(実質法)の内容については特に触れない。例えば、18歳のドイツ人は成年か、未成年か、未成年であるとすれば、単独で有効に法律行為をなしえないかという問題(行為能力に関する問題)が生じた場合、国際私法の授業では、この問題はどの国の法令に基づき判断すべきかどうかについてのみ検討し(準拠法の決定)、仮にドイツ法が準拠法に指定される場合、 そのドイツ法の内容(18歳の生徒の行為能力)については触れない。ドイツ法の内容は、国際私法ではなく、外国法の講義の対象となる。 3.3.準拠法としての私法 国際私法に従い決定される実体法は私法である。私法とは私人間の法律関係について定めた法であり、民法や会社法などがその例として挙げられる。

[1] 第2次世界大戦以前、ソ連は、自国の裁判所に係属する事件には自国の法令を適用していた。一定の渉外事件に特定の外国法を適用すべきとする国際法は存在しないため、前述したソ連の実務が、国際法違反として非難されることはなかった。溜池「国際私法講義」9頁参照。 [2] 適用されるのは、ある国のどの法令(民法や商法など)かを決定するではなく、どの国の法令かを決定しなければならない。

|

|

|

「国際私法講義ノート」のトップページに戻る