チェコ共和国

チェコはヨーロッパ中央部にある共和国である。四方をドイツ、ポーランド、スロバキア、オーストリアに囲まれ、海を持たない。

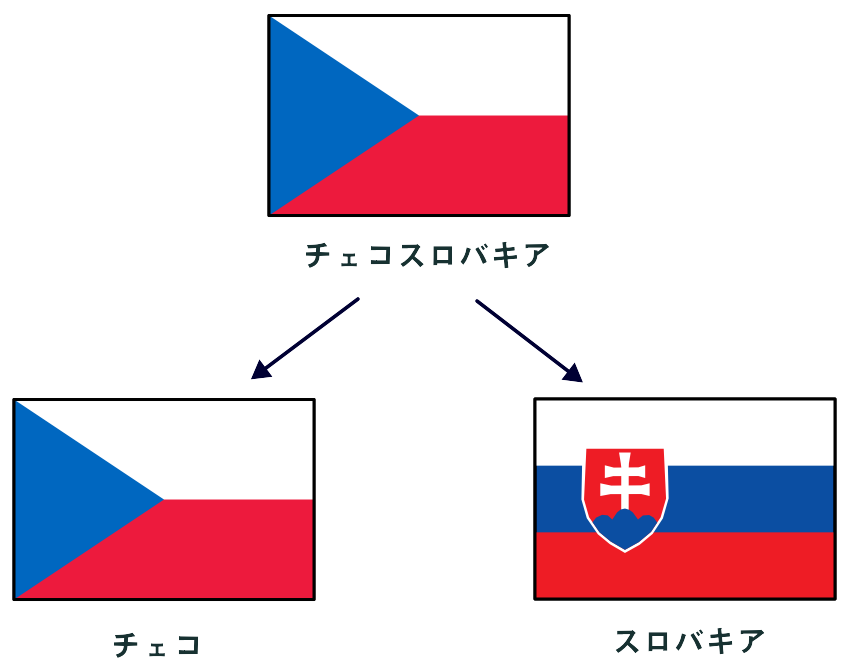

1526年以降、チェコはオーストリア(ハプスブルク家)に支配されていたが、第1次世界大戦が終わった1918年、スロバキアと共にオーストリアから独立し、チェコスロバキア共和国となった。

- (参考)2018年はチェコ建国100周年にあたり、我が国でも記念イベントが開催された(参照)。

冷戦期は社会主義共和国となり、東側陣営に属した。1960年代には独自の社会主義路線を打ち出すようになったが(1968年のプラハの春)、旧ソ連に弾圧された。

冷戦終結後は旧ソ連に背を向け、「ヨーロッパへの復帰」つまりEU加盟を目指すようになるが、スロバキアとの経済格差が顕著になった。そして、それを背景とする民族問題がスロバキアで深刻化したたため、1993年1月、連邦制を解消し、現在のように単一の国家となった。

首都はプラハで、人口1069万人(2019年12月現在)の1割強が「百塔の町」と呼ばれる、この都市で生活している。

国民の約90%がチェコ人で、チェコ語を公用語とする。

国土面積は我が国の約5分の1にあたる78,866平方キロメートルであり、西部のボヘミア地方(ドイツ名ベーメン)と東部のモラビア地方に分けられる。

(参考)外務省のサイト

歴史

1)大モラビア国の成立と崩壊現在、チェコの領土となっている地域には、紀元前4~前3世紀、ケルト人の一派であるポイイ人が住むようになった。1世紀頃には、ゲルマン人のマルコマンニ族が移動してくるが、西スラブ民族のチェコ人やスロバキア人が現れるのは5~6世紀のことである。

9世紀半ば、モラビア地方に最初の本格的なスラブ人国家である大モラビア国が成立した。そして、同世紀末にはキリスト教が普及する。大モラビア国はスロバキア地方にあった国を吸収し、勢力を拡大したが、10世紀初頭、東方からマジャール人(ハンガリー人)に攻め入られ、滅ぼされた。それを機に、大モラビア国に支配されていたチェック人はボヘミア地方に王国を興した。こうしてボヘミア王国(プシェミスル朝)が成立するが、スロバキア地方は、ハンガリー、オスマン帝国、オーストリア(ハプスブルク家)等に支配された。

2)ボヘミア王国(プシェミスル朝、ルクセンブルク朝)の台頭

11世紀初頭、ボヘミア王国はポーランドに占領されるが、神聖ローマ皇帝の力を借り領土を回復した。その後、ボヘミア王は神聖ローマ皇帝に臣従し、王国は神聖ローマ帝国に加わった。なお、この帝国はドイツ人が建てた国々・都市の連合組織である。ドイツ人の国ではないものの、帝国に加盟したボヘミアは、ドイツ人の東方植民を積極的に受け入れながら発展していった。

14世紀初頭、プシェミスル家が断絶すると、ルクセンブルク家出身の神聖ローマ皇帝ハインリヒ7世の長男のヨハンが王として迎えられ、ルクセンブルク朝が開始される。14世紀中頃、ヨハンの長男カルル(カール4世)は神聖ローマ皇帝に選ばれ、帝国の首都をボヘミアに移した。また、帝国におけるボヘミアの地位を強化し、王国の黄金期を築く。

3)フス戦争

15世紀初頭、ボヘミアの首都プラハで神学教授を務めていたフスは聖職者の不道徳や教会の世俗化を批判し、ボヘミアで大きな支持を得る。彼はドイツ(神聖ローマ帝国)支配に対する民族運動でも指導的な役割を果たし、プラハ大学の学長にもなった。

1414年、教会が彼を異端者とみなし処刑すると、ボヘミアでは教会に対する批判が沸き起こる。このような状況下、ボヘミア王が教会に歩み寄ると、王に対する批判も強まった。また、ドイツ(神聖ローマ帝国)支配に対する反発も強まったため、神聖ローマ皇帝のジキスムント(前出のカール4世の子)は「十字軍」を編成し、出兵した。こうして「フス戦争」(1419~1436年)と呼ばれる戦いが始まったが、ボヘミア側は農民も参加して皇帝と対戦したため、戦闘は17年近く続いた。武力による鎮圧を断念した皇帝がフス派の信仰を認めると、戦火は収まるが、教会との対立は残った。それから約200年後の1618年、フス派が起こした反乱をきっかけとし、30年戦争が勃発する(後述参照)。

4) ハプスブルク体制

1526年、ボヘミア王がオスマン帝国との戦争中に死亡すると、姻族関係にあったハプスブルク家が王位を相続し、ボヘミア統治を開始する。

1618年、ボヘミアの新教徒が再び反乱を起こすと、30年戦争(1618~1648年)に発展した。しかし、ワイセルベルクの戦いで大敗を喫し、ハプスルブルク家の支配(宗教改革の弾圧、政策のゲルマン化)が強化されることになった。

5)チェコスロバキア共和国の建設

19世紀中頃、フランスのナポレオン3世に対抗する形で高まった民族主義運動はチェコにも波及した。しかし、チェコが東隣のスロバキアと同盟を結成し、ハプスブルク家体制から独立したのは第1次世界大戦末期の1918年10月である。この戦争でハプスブルク家が治めていたオーストリアは敗北し、同年11月、約400年続いたハプスブルク家体制は幕を下ろすことになった。

1918年10月に建設された国はチェコスロバキア共和国と呼ばれ、マサリク大統領の下で民主主義が定着した。

1930年代後半になると、チェコ人とスロバキア人の対立が深刻化する。また、ナチス・ドイツの外圧に晒されるようになった。ドイツやオーストリアとの国境沿いには中世より多くのドイツ人が居住していたため、ヒトラーがズデーテンラントと呼ばれるこの地域の編入を要求すると、1938年9月、ミュンヘンで英仏独伊の首脳会談が開かれることになった。なお、この会議にチェコスロバキアのベネシュ大統領は招待されなかった。ヒトラーの「これが最後の要求である」という言葉を信じた各国首脳はこの地域のドイツ編入を認めたが、独裁者は約束を守らず、領土拡大を続けた。その結果、チェコスロバキアはチェコとスロバキアに解体され、チェコ(ボヘミア地方とモラビア地方)はドイツの保護領となる一方、スロバキアは独立して「スロバキア共和国」となるが、実質的にドイツに支配された。こうして第1次世界大戦後に建設されたチェコスロバキアは実質的に消滅する。なお、ベネシュ大統領はロンドンに亡命し、ドイツ支配に抵抗する亡命政府を発足させた。

6)第2次世界大戦

1945年4月、スロバキアはソ連軍によって解放された。翌月にはチェコも解放されるが、ソ連軍はその後もチェコに居座り、影響力を行使し続けた。ただし、直ちに社会主義化(共産主義化)されたわけではなく、戦後は議会制民主主義が復活する。

7)チェコスロバキア社会主義共和国の成立

1945年4月、亡命先のイギリスから帰国したベネシュは共産党と共に国民政府を樹立した。また、翌年6月、再び大統領に選出され、議会制民主主義は軌道に乗る。しかし、1947年6月、米国がヨーロッパ経済復興計画(マーシャル・プラン)を発表すると、その受け入れをめぐって国内情勢は混乱し、民主主義は崩壊する。

1947年7月、ベネシュはマーシャル・プランの受け入れを表明するが、ソ連の介入を受け、後に、撤回した。また、反米路線を取る共産党は対立する閣僚を政権内から追い出し、一党独裁を始めた。1948年2月に起きたこの事件を「チェコスロバキアのクーデター」または「二月事件」と呼ぶ。

同年5月、共産党主導で新憲法が制定され、チェコスロバキア社会主義共和国が発足するが、ベネシュはこれを認めず、辞任した。こうしてチェコは社会主義化され、冷戦期は東側(ソ連圏)の一員となる。

なお、1963~68年、スターリン体制への抗議運動(1968年のプラハの春)が盛り上がりを見せた。そして、1968年1月、ドプチェク第1書記は独自の社会主義路線を発表したが、ソ連のブレジネフ政権が同年8月、ワルシャワ条約機構軍を投入し、民主化の動きを弾圧したため、改革は実現しなかった(チェコ事件)。

8)チェコ共和国の発足

1989年、東欧諸国で民主化運動が行われる中、チェコスロバキアでも11月に革命が起き、共産主義体制は崩壊した。なお、この革命は流血を伴わなかったため、柔らかい生地にたとえ、「ビロード革命」(Velvet Revolution)と呼ばれている。

冷戦崩壊後は、ソ連支配からの脱却とEU加盟を目指すようになった。その一方で、国内では、チェコとスロバキアの(経済)格差を背景に、スロバキア人の間で民族主義が再燃する。他方、チェコの政治指導者も、経済的に停滞する東部の切り離しを支持したため、1993年1月、スロバキアとの連邦関係は解消され、チェコ共和国が建設された。

1999年、チェコは米国を中心とした西側諸国の安全保障体制であるNATOに加盟する。また、2004年5月、EU加盟を達成した。スロバキアも同時に加盟しているため、両国の再統合が実現する形になる。 両国はシェンゲン協定に加盟しているため、国境でパスポート検査は行われておらず、自由に移動することができる。なお、2009年、スロバキアはユーロを導入したが、チェコ政府は導入を見送っている。